从10月中旬开始,我们就自然解说这一话题与大家分享了一系列的小短文。今天,来到本系列的最后一篇文章,我们将以美国银湖湿地(Silver Lake Wetland)步道的解说为例,探讨如何充分利用你所在场地的“语言”,通过精心提取场地过去和未来的故事,激发访客对场地的个人情感和保护行动。

如果把解说设计看做一种体验之舞,那么这段舞蹈一定是基于场地的表演。解说中的任何体验都应与场地的“语言”信息紧密相连。

场地的“语言”一般分为三类:

此时此地

即现场当时的环境信息,包括我们眼睛看到、耳朵听到的,身体感知的温度、湿度,呼吸的空气,甚至触摸、嗅闻、品尝得到的所有信息。如果有解说活动,当然也包括看到的各种文字信息,接触的工作人员、志愿者等等。这些都是此时此地的真切感受。

比如,当我们来到深圳湾海边,落潮时则滩涂显露,涨潮时则浪涌滔滔,这就是不同的时景变化。这些内容也许是很多人眼中“解说“的开始,其实反而应作为”解说“的终点,因为这些信息都是已有种种“过程(process)”背后“结果(product)”的呈现。又比如,当我们来到红树林保护区,我们看到的一切都是现有保护工作的成果和状态,无论是红树环绕还是飞鸟翔集,它们是背后种种自然过程和人为过程相互影响的结果。红树为什么长在这里?候鸟为什么停留?这并不能只靠五感来了解。

过去和未来

即场地背后曾经发生过的所有经历,和它可能的未来变化。曾经和正在发生的种种过程(process),塑造了场地现在的样子,这些过程有的来源于自然力的改变,有的来源于人为的改变。

比如当我们在深圳的红树林保护区内看到曾经的鱼塘和村井的遗址,能够推测出过去这里是渔村。随着保护区的设立,村民外迁,鱼塘作为养殖经营的功能被废弃,有的塘基逐渐被红树取代。未来这里可能逐渐由水塘而成为红树林的一部分。这就是人为和自然共同作用的结果。而这部分语言,是最需要解说来进行“揭示“的,应该成为解说设计的核心重点,即解释“为什么(Why)”和“怎么会(How)”。

福田红树林自然保护区内可以看到

红树林逐渐“吞并”鱼塘的“过程” 供图/MCF

情感和回忆

即参与者个人对于场景信息引发的共鸣和认同。这部分是最难的,往往是解说设计人员努力尝试却难免徒劳的地方,因为它完成的过程是在每个访客的心里,甚至是在解说和体验活动结束后,每个人回到自己的生活中来完成的。

比如当我们传递关于红树林的信息的时候,最大的挑战是把湿地保护的信息和个人的情感连结在一起。对于很多来自外地的深圳人来说,最有认同感的可能是这个城市精彩的建设过程,与个人的奋斗发展紧密相连。但少有人知道,这个过程同时也是红树林迅速消退的历史。

如何避免陷入“此时此地”庞杂而扁平的描述,而通过精心提取“过去和未来”的故事来激发“情感”呢?这是每个做解说设计的人进行主题选择时的最大挑战。

不如让我们举个例子吧!

在美国圣海伦(Mount St. Helen)国家公园内,有一条围绕着银湖湿地(Silver Lake Wetland)的步道。道路虽短,美景动人,而且解说牌的设计得体、精炼,与场地契合又不喧宾夺主,不断给人以小惊喜。背后的设计团队一定投入了很多心血。做个假设,如果我们来给这个步道做一系列解说牌,我们会如何设计它的内容呢?它的基本设施情况如图所示:

● 步道大约1英里(1.6公里)长

● 平坦的圈路走起来毫无压力

● 步道部分沿着河岸,部分是跨湖木栈道

银湖湿地步道的基本设施

而这个步道周围的现场环境是这样的:

欣赏银湖湿地美景

真是一片令人心旷神怡的湿地景色,尤其被秋日的色彩装点得绚烂多姿。一路走过,听到各种鸟儿的叫声,还看到了迁徙而来的北美大蓝鹭,藏在水草间的白骨顶,发现了盘旋在远处的猛禽。更不用说啮齿类动物啃过的松果,倒木上生长的木舌,各类挂着彩叶、红果、花朵的植物,匆匆看去,种类没有80,也有100……

欣赏银湖湿地绚烂多彩的秋色

当然,这个场所也有其解说资源的限制,如活动范围受限,基本只能在步道上行进、观看;景色变化不大,以岸上的针叶、阔叶树和中间的湿地景观为主;湿地分为雨季和旱季,雨季水量充沛,旱季能见底,图片中记录的就是旱季,解说需要应对季节的变化等等。

我们可以想一想,如果给这个步道上的解说牌设计内容,我们可以选择哪些主题呢?能有哪些解说策略和方式呢?如果我想得简单一点(也就是懒一点),可能会选择现场的鸟类?水鸟和猛禽?植物?湿地中的草本?槭树和针叶树?哦,还有蛇?哺乳动物?……最简单的(可能也是最懒的)方法,我把各种鸟的照片和名字贴一遍,或者我把各种植物的照片和名字贴一遍,如果空间够用,还能加上文字说明描述这些物种的特征……

如果我这样做,那么就会掉进“看见什么说什么”的解说陷阱,即“此时此地”,而错过了对于场地核心要素的提炼。是的,这些都会是很有趣也有吸引力的内容,也许一般游客眼中看到的信息不过如此,但仅有这些是不够的。解说设计人员应有能力感知到眼前所见以外,更多、更深的内容。比如,这个湖是如何形成的?这里的湿地生态系统有哪些特点?是什么力量(自然的或人为的)通过什么样的过程塑造了它今天的样子?这些内容才是解说设计需要着力的重点。

那我们一起来看看银湖湿地步道上的解说牌是如何呈现的吧!

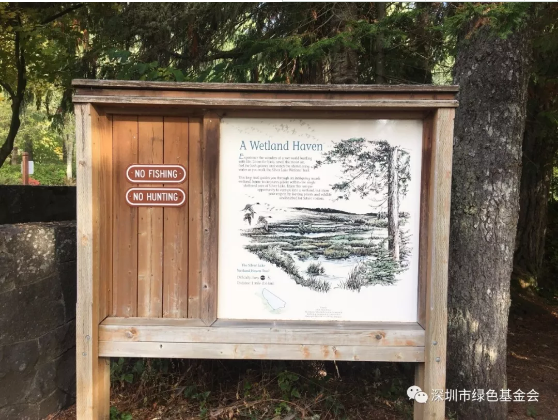

第一个解说牌:“湿地庇护所”

这是在步道起点的第一个解说牌,也是尺寸最大的一个。它用热情的语言邀请游客来体验这里的美景,倾听鸟鸣,同时也提醒游客尊重自然,践行无痕山林(Leave No Trace)。当然,它也提供了基本的游憩信息,如圈路地图、长度、难易程度等。

沿着步道行走200米左右的距离后,有一个可以看到银湖水景的岸边,出现了第二个解说牌。

第二个解说牌:“火山运动创造了银湖”

这个解说牌的主要内容是银湖湿地的出现与火山喷发的关系。银湖湿地位于圣海伦国家公园内,这里最重要的解说内容就是火山。圣海伦国家公园的几个自然教育中心,也都以火山为主题,可以说圣海伦的火山运动及其一系列影响塑造了这一地区的地形地貌和生态特点,银湖湿地也不例外。

但这一重要的内容,并不一定能从眼前和当下的信息中获得,尤其是银湖湿地在靠近山脚的位置,如果没有特殊的说明,人们通常感受不到这里是火山喷发后的物质堆砌而成的湖泊。而把重要却不那么容易感受到的信息揭示出来,就是解说设计的重要任务。

离开岸边的步道,一段木栈道把游人的脚步带向了广阔的湿地。在一个视野开阔的地方,出现了第三个解说牌。

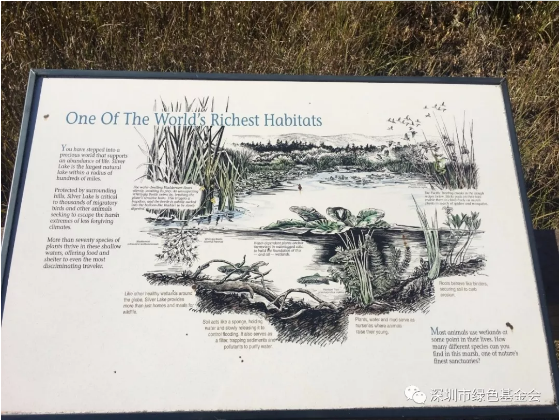

第三个解说牌:“世上最富饶的栖息地之一”

正如标题“世上最富饶的栖息地之一”所说,解说牌上的文字和画面描绘了湿地作为栖息地的重要作用。其中对于湿地植物的介绍选择了浮水、挺水和沉水的好几种代表性植物,但除了较有特色的食虫植物狸藻外,并没有额外的物种介绍,而是着重强调了植物和湿地土壤如何共同构筑起栖息环境,引导游客观察湿地植物的根、茎及可能看到的野生动物,如蝌蚪、树蛙和鱼。

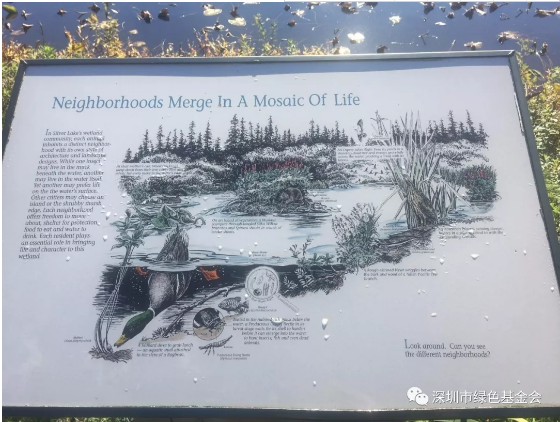

继续前行几分钟,会看到第四个解说牌。它有一个充满诗意的标题,“群落拼嵌成生命的马赛克”,描述的内容是各种生物(从藻类、无脊椎、鱼类,到哺乳动物、猛禽等等)在湿地内安居乐业、各取所需的画面。解说牌底部还有意提醒游人“环顾四周,你能发现哪些群落?”

同样的,这个解说牌也没有强调物种的名称或分类,而是强调了一些有趣的动物行为,如鸭子呼唤幼雏,警戒中呆立的麻鳽,鱼鹰盘旋寻找水中的鳟鱼……

第四个解说牌:“群落拼嵌成生命的马赛克”

顺着栈道,经过一段宽阔的水域,我们来到一片水草丰茂的地点。我们发现这里可以近距离看到很多水鸟,还能听到蜂鸟的叫声。果然一个介绍候鸟的解说牌,适时适地出现了。它的主题是“鸟儿长途跋涉而栖,而巢,而食(Birds Journey Long Distance To Rest, Nest, And Digest, 结尾英文三押韵,真是Skrrr了)”。

这里介绍的是这片湿地对于候鸟的重要作用。不出意外,内容对于物种的介绍依然很克制,只介绍了四种代表性的鸟类及其飞行、营巢、觅食等行为。同时,不忘鼓励游客留意“你能看到周围多少种鸟儿?”

第五个解说牌:“鸟儿长途跋涉而栖,而巢,而食”

我们已经走了大约30分钟,随着这段路逐渐接近终点,我们也对周围的景色逐渐熟悉,步伐渐缓,开始回味刚刚过去的的短暂旅程。

在一片长满心型叶子的湿地中央,出现了此行最后一个解说牌:“人对银湖的影响”。它介绍了人类围绕这片湿地的各种活动,以及这些活动给湿地生态带来的影响。最早的美洲原住民在此种植Wapato(一种本地的芋头,也就是湖中这片有心形叶片的植物),收割芦苇,捕获鳟鱼。到了近代则因伐木需要而修建铁道,之后铁道又逐渐废弃。今日湖区周边游憩业发展,也带来了外来物种入侵和水质富营养化等问题,比如为了发展钓鱼业而养殖鲈鱼和翻车鱼。

解说牌结束部分出现了清晰而坚定的警示信息:“如果要继续享受这片美好湿地的馈赠,我们必须要小心谨慎地对待人类行为可能带来的深远影响!”

最后一个解说牌:“人类对银湖的影响”

带着对湿地之美的感叹,对人类行为的反思,我们匆匆走完了这段步道。短暂的几十分钟,成了我们和银湖彼此陪伴的一段插曲。虽然没有时间专门发掘更多关于银湖湿地的故事,很多美丽的植物都没有来得及认识,很多听到声音的鸟儿还没能一窥芳容,但在这几个解说牌的帮助下,我们和银湖的距离一下拉近了许多,我们开始尝试听懂她无言的诉说。

这一切都要感谢幕后解说设计人员所投入的心血。同时,也为银湖和这里所有的生灵高兴,因为我们能充分感受到有一群关心、关爱自然的人在用心照顾这片土地。

*本文照片除注明外均为作者拍摄。(网页适当删减图片保证流畅性,欢迎关注深圳市绿色基金会微信公众号)

作者简介

本文作者胡卉哲

深圳市绿色基金会执行秘书长、自然教育专家

图为作者在美国优胜美地国家公园考察

自然解说系列文章

解说设计的魅力(五)| 如何呈现场地的“昨天、今天和明天”

*关于自然解说的一系列小短文,到此就告一段落了。希望未来我们能够分享更多来自中国本土的解说设计理念和案例。而自然解说只是自然教育的一部分。接下来,我们会与大家分享世界各地自然教育中心的案例,敬请期待!